[사설] 자원과 쓰레기는 백지 한 장 차이다

- hpiri2

- 9월 26일

- 3분 분량

순환경제는 에너지 전환과 온실가스 감축과도 직접 연결된다. 인류가 당면한 탄소중립과 지속가능한 사회 실현은 순환경제 기반이 아니면 불가능하다.

김용만 편집인

우리가 입는 옷의 70%는 합성섬유다. 플라스틱이라는 말이다. 옷이 플라스틱이라고 하면 의아해 하는 사람이 많다. 페트병은 환경과 건강에 좋지 않을 것 같다는 이미지가 있지만 옷은 그렇지 않아서인가 보다. 그래서인지 옷은 대부분 재활용된다고 생각하기 쉽다. 하지만 기대와 달리 플라스틱 의류는 미세하게 분해돼서 바다에 흩어지거나 공기 중으로 올라가 대기를 오염시킨다. 많은 옷을 플라스틱으로 만드는 이유는 간단하다. 플라스틱의 저주스런 장점인 싸고 질기기 때문이다. 그런데도 우리는 헌 옷을 의류수거함에 넣고 나면 기부를 했고 어딘가에서 유용하게 쓰일 거라 스스로 안도하곤 한다.

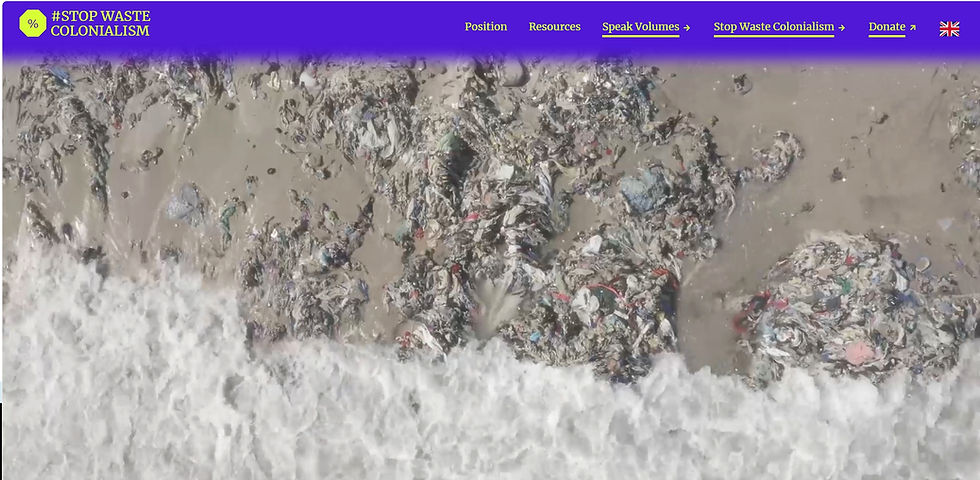

전 세계에서 만들어진 옷의 90% 가까이가 쓰레기가 된다. 우리나라라고 크게 다르지 않다. 국내 의류수거함에 모인 옷들 가운데 60% 넘게 해외로 보내지고 30% 정도는 쓰레기로 처리되며 나머지만 재사용되거나 재활용된다. 대한민국의 헌 옷 수출 실적은 미국·중국·영국에 이어 세계 4위다. 말이 수출이지 버린다고 봐야 한다. 헌 옷 대부분은 아프리카, 동남아시아 저개발국이나 인도, 남미 개발도상국으로 보내진다. 그곳에서 일부만 재사용되고 나머지는 태워지거나 쓰레기 산에 쌓인다. 해당 국가의 환경 부담이 되는 셈이다. 우리나라 안에서 소각하는 게 차라리 더 환경 친화적이라는 말이 나오는 이유다.

모 언론에서는 의류수거함에 있는 옷들에 추적기를 부착해 1년 동안의 이동을 관찰하는 프로젝트를 진행했다. 여러 사례 중 인도의 경우를 보겠다. 추적기가 달린 헌 옷은 ‘헌 옷의 수도’라 불리는 인도의 파니파트시 외곽 쓰레기 산에서 발견되었다. 쓰레기 산에서 썩어 가는 헌 옷은 독성 침출수로 변해 강으로 흘러간다. 재활용을 위한 표백 공장에서는 중금속으로 이뤄진 화학물질 혼합수가 쓰인다. 공장 노동자들은 보호 장구 없이 독성물질에 노출돼 호흡기나 폐 관련 질환이 일상이 되고 있다. 우리의 ‘보이지 않은 쓰레기 수출’이 타국 국민에게 어떤 민폐를 끼치는지 적나라하다.

자원과 쓰레기는 백지 한 장 차이다. 절대적인 기준이 있는 게 아니라 인간이 어떻게 활용할 수 있느냐에 달렸다. 자원은 인간 생활이나 생산 활동에 유용하게 쓸 수 있는 물질이나 에너지를 말한다. 쓰레기는 현재 기술·경제·사회적 조건에서 더 이상 쓸모없다고 여겨지는 것이다. 자원과 쓰레기의 경계는 상대적 구분이다. 기술·경제성·사회적 인식과 규범에 따라 오늘의 자원이 쓰레기가 되기도 하고 반대로 쓰레기가 자원이 되기도 한다. “쓰레기는 잘못 배치된 자원이다.”라는 말은 적확한 비유인 것 같다.

폐플라스틱이 재활용 기술을 통해 재생수지라는 원료가 되기도 한다. 음식물 쓰레기가 활용도에 따라 퇴비·사료·바이오가스가 될 수 있다. 폐가전제품은 ‘도시 광산’으로 불릴 만큼 금, 은, 팔라듐 등 귀금속과 희토류를 회수하는 중요한 원천이 되고 있다. 반면, 일회용품·과대 포장재·건축 폐자재는 매립되거나 소각된다. 저렴한 가격에 짧은 주기로 대량 생산되는 패스트 패션 의류는 대부분 쓰레기로 처리된다. 의류는 복합재질이라 재활용하기 어렵다. 한때 핵심 자원이었던 석탄은 오염물질 배출원으로 인식되면서 퇴출 대상이 되었다. 우리 정부는 2040년까지 석탄발전을 전면 중단하기로 결정했다.

인류는 산업혁명 이후 오랫동안 선형경제 방식을 고집해 왔다. 산업화 속도를 높이는 데 효과적이었기 때문이다. 대량생산·대량소비 체제를 상징하는 ‘포드시스템’은 저렴한 제품을 빠르게 만들기 위해 ‘버리고 새로 사는 구조’를 강화했다. 고장 나면 고치기보다 새로 사는 것이 GDP 성장에 유리했다. 버려진 쓰레기나 오염은 기업의 비용이 아니라 사회와 환경에서 떠안는 게 당연하다고 여겨 왔다. 무엇보다 선형경제의 이면에는 지구에 있는 자원이 무한할 거라는 생각이 단단하게 자리 잡고 있었다. 쓰고 버려도 다시 캐면 그만이었다.

선형경제의 대안으로 순환경제가 수면 위로 올라오게 된 계기는 1970년대 ‘오일쇼크’다. 바닥이 보이지 않을 듯하던 자원도 고갈될 수 있다는 경고등이 켜진 것이다. 사회와 환경이 오염을 부담하고 기업을 면책하는 건 부당하다는 인식 변화도 뒤따랐다. 2000년대 순환경제 담론을 국제사회에서 가속시킨 건 기후위기였다. 기후 이상 변화와 그 영향에 대한 과학적 검증이 이뤄지면서 순환경제는 담론 수준이 아니라 달성해야 할 현실 목표가 되었다. 인류가 지구에서 계속 삶을 영위하고 지속가능한 발전을 하려면 선형경제에서 순환경제로의 전환은 필수 조건이다.

순환경제는 에너지 전환과 온실가스 감축과도 직접 연결된다. 인류가 당면한 탄소중립과 지속가능한 사회 실현은 순환경제 기반이 아니면 불가능하다. 물론 순환경제 전환이 말처럼 쉽지는 않다. 기술과 제도 면에서 현실적 어려움이 상존하고 시민들의 생각에도 계몽 수준의 교육이 필요하다. 특히 기업은 선형경제의 관성에서 아직 벗어나지 못하고 있다. 단기 비용 부담뿐만 아니라 재활용을 고려하지 않고 제품 설계 및 생산을 하는 게 여전히 이윤 창출에 더 유리하기 때문이다. 하지만 “천리 길도 한 걸음부터”라고 했다. 현실 여건에 맞게 단계적으로 실행하면 된다. 그 전에 '쓰레기도 자원'이라는 인식 전환은 먼저 필요해 보인다.

단기 실행 가능한 현실적 해결책은 순환경제 진입을 돕는 장치라 볼 수 있다. 재활용 보조금·세제 혜택, 폐기물 부담금·탄소세 도입, 재활용을 고려한 에코 디자인, 자원 회수 체계 정착, 재활용 기술 고도화 등이 있다. 장기 근본적인 해결을 위해서는 순환경제 기반 성장지표가 전제되어야 한다. GDP를 대체하는 지표가 필요하다는 의미다. 전 산업에 순환경제 표준이 적용된다는 뜻이기도 하다. 사회와 경제의 기본 값이 되는 구조가 확립되면 순환경제는 시스템적으로 저속가능해진다. 어쩌면 지금껏 유지해 왔던 소유라는 기본 개념에 수정이 가해질지도 모른다. 순환경제 체제에서는 ‘소유’보다는 ‘이용’이 더 중요해지기 때문이다.

기후위기가 아니더라도 순환경제로의 전환은 꼭 필요합니다. 우리가 쓸 수 있는 자원은 유한하기 때문입니다.