'기후시민회의’의 과제 | 절차적 정당성을 보장해야

- Dhandhan Kim

- 2025년 11월 5일

- 4분 분량

최종 수정일: 2025년 11월 8일

2025-11-05 김복연 기자

기후위기 대응을 위한 시민회의는 대표성과 숙의 과정에서 진전이 있었지만, 정책 전환력과 지속성 면에서 한계를 드러냈다. 이에 AI를 도입한 ‘시민회의 2.0’이 제안되고 있으며, AI가 시민의 이해를 돕고 공론을 상시화하는 보조 도구가 될 수 있다는 기대가 크다. 다만 AI의 편향성과 통제 문제를 인식하고, 시민이 직접 설계·감시하는 ‘시민형 AI’로 발전시켜야 한다는 주장이 나온다. 결국 민주주의가 AI를 규정하고, AI가 시민 참여의 질과 지속성을 높이는 방향으로 제도화되는 것이 과제다.

기후위기 대응을 둘러싼 ‘시민회의’ 실험이 각국에서 확산하고 있지만, 현장의 평가는 기대와 아쉬움이 교차한다. 무작위 추출로 대표성을 확보하고, 전문가 자문을 붙여 숙의를 거쳐 정책 권고안을 내는 과정 자체는 일보 전진한 것으로 보인다. 그러나 정작 권고안이 실제 정책으로 이어지는 전환력은 높지 않았고, 시민들이 복잡한 기후 의제를 깊이 있게 토론할 여건도 충분치 않았다. 대의민주주의의 한계를 보완하겠다는 기획이었지만, 공론의 지속성과 전문성, 그리고 정치·행정 시스템과의 연결에서 구조적 제약이 확인된 셈이다.

이 지점에서 인공지능(AI)을 접목한 ‘시민회의 2.0’이 필요한 것 아니냐는 제안이 힘을 얻고 있다. AI를 민주주의의 대체물이 아니라 ‘도구이자 수단’으로 명확히 놓고, 시민이 설계와 통제에 참여하는 ‘시민형 AI’를 공론장에 심을 경우, 지금까지 드러난 한계를 상당 부분 보완할 수 있다는 문제의식이다.

파리 기후시민의회가 남긴 것

2019년 프랑스가 운영한 ‘기후시민의회’는 무작위 추출된 150명의 시민이 2030년까지 1990년 대비 온실가스 40% 감축 방안을 사회적 정의의 관점에서 도출하는 실험이었다. 성별·연령·직업·지역을 안배해 대표성을 확보했고, 전문가 그룹을 붙여 숙의의 깊이를 보강했다. 결과는 149건의 권고안. 시민이 기후정책의 당사자이자 설계자가 될 수 있다는 점을 보여 준 상징적 사건이었다.

그러나 채택률은 높지 않았다. 엘리트 정치·행정 체계의 폐쇄성, 그리고 시민 숙의 과정의 한시성이 동시에 한계로 지적됐다. 기후 정책은 에너지·산업·교통·재정·복지 등 다부문을 관통하는 고난도 의제인데, 일시에 선발된 생활인이 짧은 기간 안에 이를 따라잡기는 쉽지 않았다. 전문가로 구성된 법률 행정 지원단이 있어도 ‘정보의 비대칭’은 남았고, 토론이 끝나는 순간 공론장은 닫혔다. “좋은 실험이었지만 정책을 바꾸기엔 약했다”는 평가다.

기후민주주의와 AI

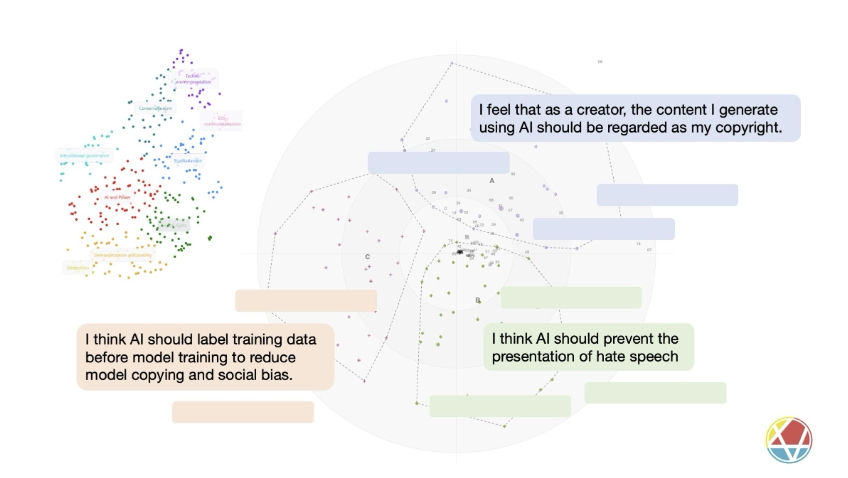

기후위기는 과학 데이터, 기후 시나리오, 기술 옵션, 사회적 비용·편익, 취약계층 영향 평가가 얽힌 초복합 의제다. 시민이 이 전부를 일일이 학습해 들어가기엔 시간과 인지 자원이 모자란다. AI는 바로 이 ‘부족분’을 보완하는 데 활용될 수 있다. 거대언어모델(LLM)을 활용하면 방대한 기후·에너지 자료를 시민의 이해 수준에 맞춰 요약·시각화·번역해 줄 수 있고, 특정 정책 제안이 가져올 배출량 변화나 가격 인상, 교통·주거비 영향 등에 대한 시뮬레이션을 미리 보고 토론하도록 만들 수 있다. 공론의 질을 높이는 데 필요한 정보 기반을 자동으로 공급하는 셈이다.

또 한 가지 중요한 점은 지속성이다. 시민회의는 보통 한시적 조직이지만, AI 기반 디지털 공론장은 상시 운영이 가능하다. 새로운 연구결과나 정부 정책 초안이 나오면 AI가 이를 구조화해 참여자에게 곧바로 던져 주고, 시민이 남긴 의견과 토론 기록을 다시 학습해 다음 라운드 숙의의 수준을 한 단계 끌어올리는 순환구조를 만들 수 있다. ‘한 번 모여서 끝’이 아니라, ‘누적되는 시민지성’으로 민주적 정당성을 키우는 방식이다.

편향과 통제, 시민이 가져와야

문제는 AI가 중립적이라는 막연한 기대가 사실과 다르다는 것을 인지해야 한다. AI는 공부한 만큼 말한다. 데이터가 특정 계층이나 산업, 수도권, 다수자 관점에 편중돼 있다면 그 편향을 고스란히 옮겨 온다. 모델을 설계한 기업과 기관의 가치가 알고리즘의 우선순위에 스며드는 일도 드물지 않다. 설명가능성이 떨어지는 ‘블랙박스’ 구조에서는 왜 그런 판단을 했는지 추적하기도 어렵다.

최근 조인호 교수가 처음 주장하고 AI연구자들에게 나오고 있는 개념이 ‘시민형 AI’다. 첫째, 설계 단계부터 시민이 참여해 어떤 데이터를 쓸지, 어떤 설명 방식을 선호하는지 요구하도록 한다. 둘째, 판단 근거·데이터 출처·적용 로직을 시민이 열람할 수 있게 투명하게 공개한다. 셋째, 이렇게 만들어진 시스템의 데이터 주권을 시민이 갖도록 해, 플랫폼 사업자나 정부가 일방적으로 통제하지 못하게 한다. 요약하면 “AI를 민주주의에 끼워 넣는 것”이 아니라 “민주주의가 AI를 정의하는 것”이다.

한국형 시민회의의 과제

우리 정부와 지자체도 기후·환경 분야에서 시민 숙의를 확대하겠다는 방침을 내놓고 있지만, 실제로는 공청회나 의견 수렴 수준에 머물고 있다. 이해당사자가 많은 탈탄소 정책일수록 갈등 관리가 중요하다는 점을 감안하면, 제도 설계 때부터 AI 기반의 상시 공론 플랫폼을 함께 준비할 필요가 있다.

특히 지방정부 단위에서는 지역 특화 데이터(대기질, 에너지 수요, 교통 패턴, 산업 구조 등)를 AI가 미리 가공해 시민에게 제공하면, 주민들이 “우리 지역은 왜 이 정책을 해야 하는가”를 훨씬 구체적으로 논의할 수 있다.

전문가들은 이를 위해 공론장에 투입할 AI의 공개성·설명가능성 기준 마련, 시민이 데이터를 직접 올리고 평가할 수 있는 인터페이스 설계, 정책 부처와 연동되는 피드백 루프 구축, AI 편향을 점검하는 독립기구 설치 등을 초기 과제로 꼽는다. 이렇게 해야 시민회의가 일회성 행사가 아니라 ‘결과가 정책으로 이어지는 통로’로 자리 잡을 수 있다는 것이다.

“AI는 만능열쇠 아니다”는 전제부터

핵심은 출발점에 있다. 인공지능은 도구일 뿐, 민주주의의 주체가 될 수 없다. 시민들의 참여를 두텁게 하고, 기후 의제를 이해하기 쉽게 만들며, 정책 결정의 투명성을 높이는 데 ‘잘 쓰면 유용한 수단’이라는 점을 분명히 해야 한다. 마치 대의민주주의가 완전하지 않기에 시민 참여를 덧대듯, AI도 민주주의를 보완하는 층위에서 설계돼야 한다.

기후위기는 속도전이면서 동시에 정당성 싸움이다. 빠르게 감축해야 하지만, 그 과정이 불공정하다고 느끼는 순간 사회적 합의는 무너진다. 시민회의는 이 정당성을 만들기 위한 장치이고, AI는 그 장치의 작동성을 높여줄 기계다. 이제 남은 과제는 명확하다. “시민회의를 어떻게 열 것인가”에서 멈추지 말고, “그 시민회의가 AI와 만나 어떻게 더 똑똑해질 것인가”까지 제도화하는 것. 그것이 기후민주주의를 다음 단계로 넘기는 실질적 방법이다.

"기후위기는 속도전이면서 동시에 정당성 싸움이다. 빠르게 감축해야 하지만, 그 과정이 불공정하다고 느끼는 순간 사회적 합의는 무너진다. 시민회의는 이 정당성을 만들기 위한 장치이고, AI는 그 장치의 작동성을 높여줄 기계다. 이제 남은 과제는 명확하다. “시민회의를 어떻게 열 것인가”에서 멈추지 말고, “그 시민회의가 AI와 만나 어떻게 더 똑똑해질 것인가”까지 제도화하는 것. 그것이 기후민주주의를 다음 단계로 넘기는 실질적 방법이다."